2010-05-28

助手

最近、天気が良いので気持ちがとても良い。

先日、2年生の課題講評会があった。提出日は、学生たちの力作がテーブルに所狭しと並びます。

学生たちの熱気が教室の気温をドンドン上昇させていくようで、だんだん暑くなってきました。

2年生のこの時期は、研究指標科目(グラフィックデザインの授業の中で一番専門的な授業)が始まったばかりで、

専門的な知識もスキルもこれから学習をしていくのですが、グラフィックデザインに対する情熱は誰にも負けないくらい十分にあります。

一人ひとりが真剣に取り組んで制作した作品を前にして、そのパワーと可能性に圧倒されてしまうので、私も相当のエネルギーを出して講評会に立ち向かいます。

窓の外は気持ちよい緑いっぱいの穏やかな景色なんですが、教室の中はまるで真夏のような熱気で、

そのギャップがおもしろいです。

未分類

韓国で使われているハングル文字は、とてもデザイン的な文字です。

水平線、垂直線、円の組み合わせでできています。

道路標識の文字さえ、デザインされたロゴタイプに見えてきます。

・

・

未分類

先日の週末、秋田県由利本荘市で田植えをしてきました。

地元の友人がセッティングしてくれました。

今はほとんど機械を使って田植えをするそうですが、

今回は体験でもあるので手で植えさせてもらいました。

ドロドロの土の中に裸足で入って、腰をかがめて一歩ずつ進んでいきます。

翌日はカンペキに筋肉痛になりましたが、とても良い経験でした。

東京で、そんな大変な事を何も知らずに、

当たり前のように毎日ゴハンを食べられていることに感謝です。

お米の一粒一粒の大切さを実感しました。

・

未分類

インテリアデザインの大御所、杉本貴志さんからゴルフ練習場のサインデザインを頼まれました。

世田谷区上北沢にあります。住宅街の真ん中に、忽然とモダンな真っ白い建築が完成間近です。

模型を見ながら、どこにサインを付けようかを慎重に検討していきます。

グラフィックデザインの仕事は、印刷するポスターや雑誌のレイアウトばかりではありません。

建築家やインテリアデザイナーと組んで、空間の中にサインデザインをどのように機能させるかを考える、グラフィックデザインの重要な役割です。

・

未分類

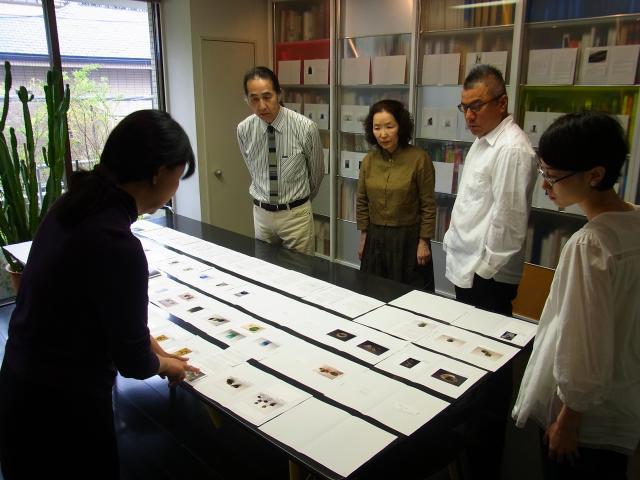

ガラス工芸作家の松島巌さんの作品集をデザインすることになりました。

さっそく松島さんが岡山からやってこられて、私のオフィスで打合せです。

膨大な写真を並べて、1ページずつ検討していきます。

・

・

・

なんだかみんなコワイ顔をしていますが、本当は楽しく和気あいあいとした打合せです。

200ページもある作品集なので、気を抜くことができません。

全体を考えながら、1ページ1ページの部分を考えるという二つの頭で考えます。

真剣に考えているから、こんなコワイ顔なんでしょうね。

2010-05-27

未分類

・

5月の連休にソウルに行ってきました。

私がサインデザインを担当したPARK HYATT SEOULに宿泊しました。

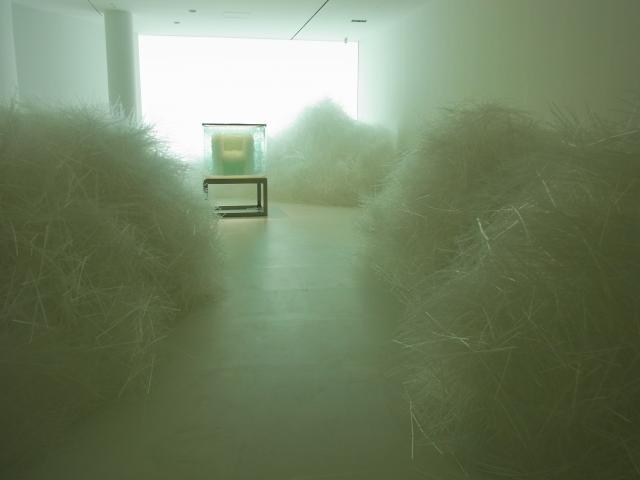

知人の吉岡徳仁さんの展覧会をやっていたので、行ってきました。

クリスタル硝子を使ったとても大胆な作品が展示されています。

プリズム効果がとにかく美しい、ビックリします。

・

2010-05-16

長井 健太郎

・

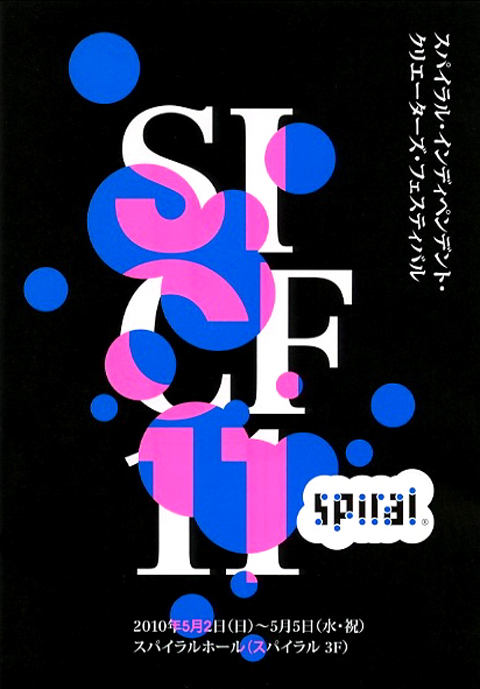

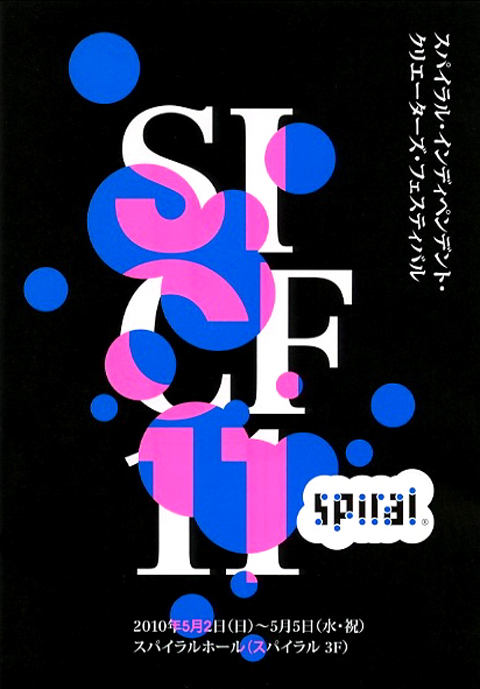

若きクリエーターたちの独自の創作活動を広く紹介する、という

SICF(スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル)の11回目。

グラフィックの学生が出展しているというので、見に行ってみた。

・

・

グラフィック、テキスタイル、インダストリアルの混成6人チーム「mimmog」による、

楽しいテーブルウェアの提案で、アイデアも面白く、会場の中でも存在感を持っていたと思う。

後日、「残念ながら賞は獲れませんでした…。」という報告を受けたが、

このコンペは学生対象という訳ではないので、まずポートフォリオ審査に通ったことを自信にして良いのではないだろうか。

どのようなカタチにしろ、学生のうちに社会と関わりを持つことは重要だと思う。

参加した学生には、社会に通じたところ、通じなかったところを考えつつ

また新たな作品を作って挑戦を続けてもらいたいと思う。

(当然授業課題もしっかりやってもらいつつ…。)

SICF11の全体の印象としては、ジャンル問わず様々な作品があり、刺激的な空間であった。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

表題とは全く関係ないが、ミラノサローネで発表された

KartellのMASTERS by Philippe Starck with Eugeni Quitlletという椅子が面白い。

2010-04-29

長井 健太郎

・

新しい年度を迎えました。

ついこの間、入学式・履修ガイダンス・履修相談を行ったと思ったら

あっという間に大型連休です…。

造形大学の桜は今年もきれいに咲きました。

美しい桜も咲くまでに時間がかかります。

新入生の皆さんは焦らずじっくり授業に取り組んで欲しいと思います。

2010-02-06

美澤 修

グラッフィクデザイン選考のZOKEI賞ノミネート作品とZOKEI賞作品または美澤ゼミ学生の作品を一挙公開です!!!

すみません2個しかあげれませんでした!!ちかじかあげます!!!

2009-11-24

未分類

先週の「ビジュアルコミュニケーションB?」の授業の時のことです。

教室に入ろうとしたとき、中から女子学生の大きな声が聞こえてきました。

遊びのイベントについての話し合いかなと思ったのですが、それは違っていました。

この私が担当するこの授業をどうやって盛り上げていこうか、というテーマで真剣に話し合っていたのです。

テーブルの配置から授業の進め方、さらには授業の運営方法にまで話題は広がっていきます。

大学は中学校や高等学校と違って、自分の意志で研究をしていく場です。

教員から与えられることを待っているような受動的な姿勢では、

自身の研究を深めていくための思考の深度や広がりに期待ができません。

この日の授業は予定していた内容を変更して、学生たちとの意見交換の場となりました。

学生ひとりひとりは、さまざまな考えを持っています。個性の強い学生の集まりだから当然です。

同じような考えの学生もいれば、真反対の意見の学生もいます。ひとりだけが異論を唱えることもあります。

それらは、決してひとつに集約できるものではありません。しかし、それで良いのです。

他の学生たちのさまざまな意見を聞く、自分の意見を述べる、そこからディスカッションが始まる。

コミュニケーションというものは、双方向に行き交うものであって、

一方的に発信したり受信をすることではありません。

この日の授業は、ひとりの女子学生が立ち上がったおかげで、

いつもとは異なる角度から「コミュニケーション」の実践をすることができました。

グラフィックデザイン専攻の必修科目なので、ビジュアルコミュニケーションを「デザイン」で解決しようと、学生たちはいろいろとアイデアを出して、コンピュータを駆使しながら制作に熱中します。

本来は、さまざまなコミュニケーションの方法について研究することが大切なのに、

ついつい作品を制作することに意識が集中してしまいます。デザインの学生だから仕方がありません。

私自身もマンネリ化してしまっている授業について、「なんとかしなくては」と考えさせられました。

今回の授業は、既成概念の枠に納まらないで、学生主体によって活発な授業ができたと思います。

学生のみんながどう感じたのかは別にして、私にとってはとても意義深い時間でした。

« 前のページ

次のページ »