2010-06-08

未分類

自宅の近くにある居酒屋に良く行きます。

その居酒屋には日本酒や焼酎がとてもたくさんあって、1本1本に貼ってあるラベルのデザインが違います。太い筆で力強く書かれたもの、細い筆でサラサラと書かれた繊細なもの、明朝体やゴシック体などさまざまです。

美味しいお酒を飲んでワイワイと楽しむことは当然なんですが、仕事柄、お酒のラベルも気になります。ラベルのデザインが、そのお酒の味を視覚化しているともいえるので、ラベルのデザインが良いものはやっぱり美味しい気がします。

・

・

その居酒屋さんのためにデザインされたポスターが店内に飾ってあります。

イラストレーションは私が描きました。デザインは東京造形大学の客員教授で、グラフィックデザインの大御所、私の大先輩になる長友啓典先生です。軽やかなデザインがステキです。

キャッチコピーは友人のコピーライター三井浩さんの作です。三井さんはキリンビールやプロギアというゴルフクラブのコピーを書かれている有名な人です。今度、アドバタイジング(広告)の授業で特別講師をお願いしたいと考えています。

・

・

そして、なんとこの居酒屋さんではナポリタンスパゲティが食べられます。いつもではありませんが、運が良ければ作ってもらえます。居酒屋でナポリタン、不思議だけど美味しいです。私はナポリタンが大好きです。

・

2010-06-07

未分類

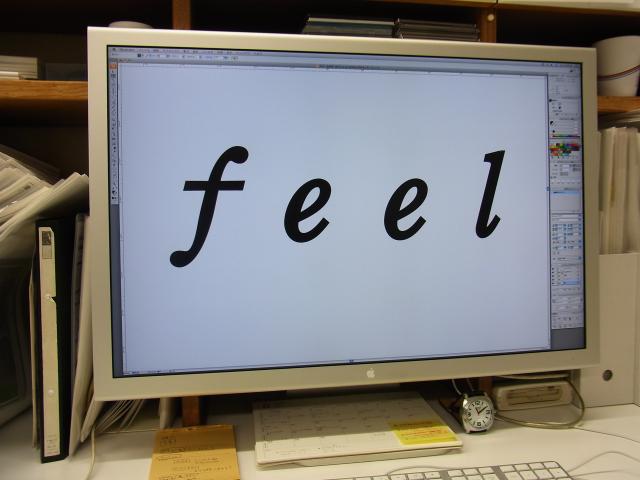

いま、仕事で文字を描いています。デザイン用語で「タイポグラフィ」といいます。

文字はたったの4文字。FとEとEとL、FEELという単語です。

コンピュータのキーボードを叩けば、簡単に「FEEL」の文字がモニタに出てきますが、そのままでは今回の仕事(ブックデザインの仕事)に最適な空気感が出てきません。コンピュータの中には何千という書体(フォント)が入っていますが、どれを選んでもシックリ来ないのです。

そこで、まったく新規にレタリングをすることにしました。イメージが近い書体を参考にしながら、一文字一文字を描いていきます。少しずつ美しいラインになるように、直線や曲線を考えながら線を引いていきます。たった4文字ですが、とても根気がいる作業が続きます。実際に使用するサイズは小さいのですが、レタリング(文字のデザイン)はモニタ一杯に拡大して微調整をしていきます。ほんの少しでも間違えると、文字は途端にヘンな文字になってしまうので、注意深くていねいな作業の連続です。長時間続けていると頭が煮詰まってしまうので、たまに他の仕事に切り替えたり、コーヒータイムにしてちょっと休憩したりして気分を変えます。

そうすると文字は少しずつですが、確実に美しいカタチになっていきます。その美しくなっていく瞬間は、疲れをすっかり忘れさせてくれるので、「もっと美しくしよう!!」という気持ちがフツフツと湧いてきます。この気持ちはまるで麻薬のようなもので、一度知ってしまうとすっかり中毒になってしまいます。

グラフィックデザインに限らず、すべてのデザインは完成したものよりも、制作のプロセスの中にあるこの「麻薬」が楽しいんです。

このデザインプロセスの中にある「麻薬」は、けっしてあの人生を破滅させてしまうテレビニュースに出てくる「麻薬」とはぜんぜん違います。誤解の無いように。

・

美澤 修

3年生の「ビジュアルコミュニケーションD-1」の授業です。

この授業の前半では「広告作品は0から作られている」事を徹底的に理解し学生達の意識をいままで外から見てきた良い意味での批評家だった者から、制作者(創作者)への転換をはかるためのに行っています。0から作るには徹底的な計画性と最終イメージの緻密さとそれを定着させるためのプロセスが大切であり必要です。今日の授業は各学生が大好きな広告作品を集めてきて、その作品の制作者になったつもりで解説していきます。もちろん実際につくったデザイナーに話をきいているわけではないので、正解の回答があるわけではありません。おのおのが「こういう意図でこれを定着させるにはこういう写真をとったにちがいない」という話をするわけです。例えば広告写真については、私がカメラマンになりすまし、学生がアートディレクターになり、私(カメラマン)に学生がどんな写真をとってはしいかをプレゼンしていきます。例えば「きもちい空をとってきてください」ならば学生はどんな空がきもち良い空かを説明します。それは「5月ののどかな朝6時ぐらいの澄み切った空で光はコントラストが強くなく、まわった感じ」とかです。みんな、今まで、感覚で制作していたのですが、定着させるためのプロセスを考えるため、頭がぐちゃぐちゃになっていたみたいです。

.

.

.

未分類

時間があったので、ちょっと足を伸ばして「芸術の森」に行きました。

札幌出身の葛西薫さんの展覧会が開催されています。葛西さんの仕事はだれもが知っている「サントリーの烏龍茶」があります。とてもス〜ッとした気持ちの良い空気感のある広告です。どこにもバリバリとデザインされていないような穏やかな世界が表現されていて、私も大好きなデザインです。

ちょうど葛西さんが会場にいらっしゃって、いろいろとお話しをさせていただきました。

葛西さんの作品に感動をした後、芸術の森を散歩しました。

ちょうど「北海道立体美術展」が開催されていて、いくつもの作品が公園のいろんな所に展示されています。

・

・

・

・

作家のひとが自らマイクを持ってみなさんに作品を解説しています。

・

・

札幌市在住のアーティスト、山田良さんの作品。池の中に立てられた小さな小屋です。

小さな子供たちが恐る恐るブリッジを渡っています。

未分類

6月4日に札幌でグラフィックデザイナー協会の総会がありました。4日は全国の代表幹事たちが集まって、この一年の活動報告や今後の計画を発表します。九州や東北の方々の活発な意見が飛び交います。グラフィックデザイナーは仲がよいので、和気あいあいとした会議でした。

・

・

会議はこんな感じで進みました。

一番奥の中央に日本グラフィックデザインナー協会会長の勝井三雄さんが見えます。

・

・

会議の後は楽しいパーティです。北海道といえばジンギスカン。みんなでパクパク食べました。その後、「HABANA」という楽しいキューバ音楽のバーでデザインについて語り合いました。

大阪から来られた杉崎真之介さん(左)と荒木優子さん(中央)。日本グラフィックデザイン協会の事務局も大忙しな一日でした。事務局の諫山さん(右)

2010-06-04

福田 秀之

今日は3年生の「ビジュアルコミュニケーション?C ?」の講評会、テーブルに納まりきれないほどの力作がズラッとならびました。

テーマは「怒」。世の中に対する怒りや不満など、自身が良くないと思うことをグラフィックデザインという手段で解決しようという取り組みです。公共マナーの悪さに対する怒りから、環境問題、腰パンや草食系男子に対する怒りまで、さまざまな怒りが爆発?しています。当初、テーマに戸惑っていた学生も、ディスカッションを重ねスケッチを繰り返すうちに、デザインで問題解決するということがどういうことなのか、だんだんと実感できてきたようです。

プレゼンテーションと講評・議論も白熱し、あっという間に過ぎた3時間でした。

.

.

.

2010-06-03

助手

今日の「ビジュアルコミュニケーションA?」の授業は、前期の折り返しで講評会でした。

課題のテーマは「携帯電話」。学生のだれもが使っている携帯電話をテーマに、マナーや資源の問題、利点や欠点などをいろいろな角度から検証していく課題です。当然のことですが、30人の学生ひとりひとりが取り上げる問題点は異なります。同じような問題点を取り上げても、それぞれの学生によってその解釈も違えば、訴えたいメッセージも違います。30人30通りの作品が、教室のテーブルを埋め尽くします。

学生たちは、これまで行ってきた中間発表や日頃のディスカッションをしながら各自が制作に専念してきたので、初めて見る他の学生の作品に興味津々です。

私の授業で行う講評会は、学生ひとりひとりが一番良いと思う作品に一票を投じる所から始まります。どれが一番なのか、一点一点を真剣に見ていかなければなりません。まるで審査会のようです。投票の結果、グランプリから2位、3位と順位が発表されます。たくさん票を獲得した学生は、うれしそうです。票が入らなかった学生は、どうしてなんだろうと反省を始めたりもします。

講評会が始まると、さらに更にその緊張感は増してきます。学生の発表のあと、投票した学生のコメントを聞きます。私はできるだけ客観的なコメントをしながら、経験の中からのアドバイスや今後の制作活動へのヒントを伝えます。

学生たちは真剣な眼をして話を聞いたり、メモをとっています。長時間の講評会なので、集中しすぎるとちょっと疲れてきたりもしますが、みんな熱心に参加しています。

講評会は、制作した学生と周りの学生、そして私との真剣勝負です。グラフィックデザインの可能性を求めてみんなでディスカッションしていると、日頃、私が自分の仕事場では感じることのできない「教育の現場」を実感します。

・

・

2010-06-02

美澤 修

CI計画の授業では、現在グループで色々な企業の「企業理念」やら沿革、商品等をリサーチして、それがどうグラフィックデザイン(ブランドコミュニケーション)へ繋がっているかを勉強しています!一つのロゴをデザインするためには表現の方法を習得するだけではなく、色や形が「なぜ?そのように決定されたのか」が大切です。写真はスターバックスを解剖し検証し考察したプレザンテーション風景です。プレザンテーションには一時間にも及ぶ大作です!

・

2010-06-01

未分類

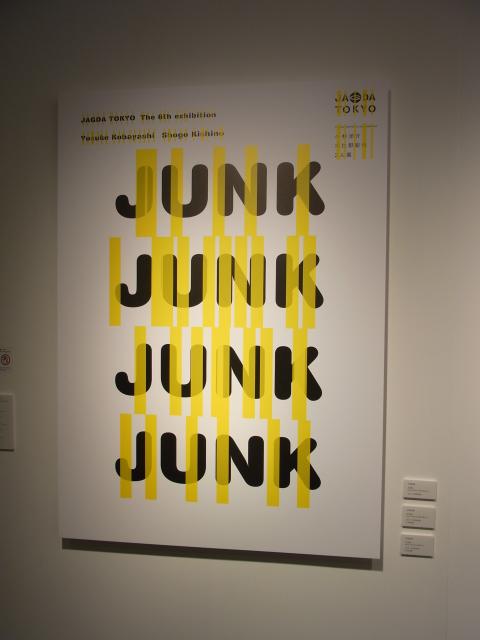

JAGDA(日本グラフィックデザイナー協会)新人賞展のオープニングパーティーが、銀座8丁目のリクルート G8ギャラリーでありました。

東京造形大学グラフィックデザイン専攻の非常勤講師をお願いしている木住野彰悟先生が、2010年の新人賞を受賞されました。とてもうれしいことです。ほかに長島りかこさん、八木秀人さんも同時に受賞されました。

JAGDA新人賞は、その年のイチバン新鮮で将来が期待できる最先端の実力デザイナーに与えられる賞です。2010年は木住野先生がそのデザイナーとして選ばれたのです。とても名誉な賞です。おめでとうございます!!!!

私も20年前に受賞したこの賞ですが、当時とはずいぶん様子が変わってきています。専門的なスキルは当然なのですが、かなり高い水準のオリジナリティが無いと新人賞はもらえなくなっています。コンピュータがどんどん普及した今日、表層的なデザインにはほとんどパワーが存在しなくなりました。コンピュータのチカラは、アマチュアを限りなくプロフェッショナルな表現者に変貌させます。どんな人がデザインしても一定水準を越えた作品を作ることができます。しかし、残念ながら本質的なデザインの在り方にまでは及びません。そこを勘違いしている人がたくさんいることが大きな問題です。

デザインは「自己表現」だけでは成立しないものです。的確なコミュニケーション(情報の伝達)の能力が必要です。広く多くの人たちに伝えること、理解されることは非常に難しいことです。メッセージを十分に精査して、そして、そこに独自の表現力が加わった時、まったく新しいコミュニケーションの方法論が生まれます。今という時代とシンクロする「独自の表現力」が何よりも大切です。

木住野先生の作品群はとてもアナログ的です。しかし、この表現こそが、現在のグラフィックデザインの世界に氾濫しているデジタル至上主義的な作品の中ではとても新鮮です。やっぱり手を動かすことがたいせつなんだと改めて実感しました。

・

・

木住野先生(左)と記念写真。

・

・

・

・

カラフルな糸を使って、ミシンで縫ったポスター。

・

・

・

ここまでが木住野先生の作品です。

・

・

これは、長島りかこさんの作品。とてもシンプルで美しいデザインです。

2010-05-31

未分類

友人であるアートディレクターの森本千絵さんが作品集を出版しました。

昨夜はその出版記念パーティーがあり、多くの人が集まって賑やかなパーティーが行われました。

場所がヨットクラブだったので、招待状にはドレスコードがマリンルックとなっていました。私も白いシャツにブルーのジャケットで出席したのです。ゲストの皆さんは、思い思いのマリンスタイルで決めています。スタッフは水兵ファッションです。

招待状はもちろんのこと、会場の隅々にまで細やかにマリンテイストがデザインされていました。坂本美雨さんが作曲したメロディーに参加しているみんなで作詞をして曲を完成させたり、森本さんが一人ひとりに作品集を手渡しするなど、ふれあいをテーマにしたパーティーでした。

パーティーが終わって、2次会は船に乗り込んでの船上パーティーです。大きな船には森本さんのデザイン事務所のロゴタイプ(名前)とシンボルマークがド〜ンと付いています。船をジャックしているのです。乗船する間、水兵スタイルの楽団が演奏をしていて、気分を盛り上げてくれます。もう、ノリノリの演出なのです。船内には、いろんなところに楽しいデコレーションが施されていて、ここにもていねいな気配りが一杯です。東京湾をナイトクルーズしながら、親しい人たちと歓談しているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

このパーティーで感じたことは、デザインというのは決してポスターや書籍などの形になるものばかりではないということです。

ゲストに対してパーティーにどのようにお誘いするか、どのようにもてなすのか、いかに楽しんでもらうか・・・ということもデザインなのです。親しい友人たちが集まって、ワイワイするだけのパーティーでは、こんなに楽しい気分になったとは思えません。ひとつひとつにこだわって、アイデアを出してていねいに考えられたからこそ、ゲストのみんなに思い出深い出来事になったと思うのです。

グラフィックデザインはもちろんですが、全てのデザインジャンルにおいて「デザイン」というチカラが多くの人たちを楽しくできると信じています。みんなが楽しくなれば、世界は必ず平和になります。世の中を牽引しているのるのは政治や経済のように思ってしまいますが、実は『デザイン」のチカラの重要性については、あまり認識されていないように思います。

さまざまなコトに対して、デザインのチカラを注ぎたいと思います。

・

・

左が主役の森本千絵さん。着ているドレスは、生地からデザインまで全部がオリジナルです。右は東京造形大学の客員教授である浅葉克己先生。卓球の達人なのでラケット持参です。浅葉先生の後ろにいる水兵さんは、放送作家の倉本美津留さん。倉本さんのご自宅が私の住んでいるマンションと同じなので、自宅近くの居酒屋でよくお会いする。

・

・

みんなで一緒に歌詞を考えて、大合唱しました。このワークショップのような出来事もデザインの一部なのです。天井に飾られた旗のデコレーションも森本さんたちの手作りです。

・

・

水兵スタイルの楽団がパーティーを盛り上げてくれます。何から何まで、全てに徹底的にこだわることが大切だと実感しました。

« 前のページ

次のページ »